电动汽车频频着火,其实就是“热失控”惹的祸

电动汽车自燃事件曾一度让人们“谈电色变”,电动汽车的电池安全问题也让很多消费者望而却步。虽然随着技术的发展,车企和消费者对电动汽车越来越有信心,但不久前又一起自燃事故引发社会关注,不同的是这辆车在自燃之后还发生了爆炸。如此密集的电动车自燃现象,是偶然还是必然?这不得不让我们对电动汽车安全问题重新打上了问号。

一般情况下电动汽车自燃都不是一时兴起的偶然事件,而是电芯和电池系统经历了“内部因素和外部因素”的影响;内部因素主要是指电池生产缺陷导致内短路,而外部因素主要是指挤压和针刺等外部因素导致锂离子电池发生短路、电池外部短路造成电池内部热量累积过快、外部温度过高导致SEI膜和正极材料等发生分解。

近年电动车频繁起火自燃,引发人们对其安全性的担忧。特别是蔚来和特斯拉这两家自带话题的车企,接连发生事故势必影响消费者对该品牌的评价。虽然导致事故的原因各有不同,但更多的问题直指电池,电池包一旦遭到破环或自身原因引发的起火,将是毁灭性的。

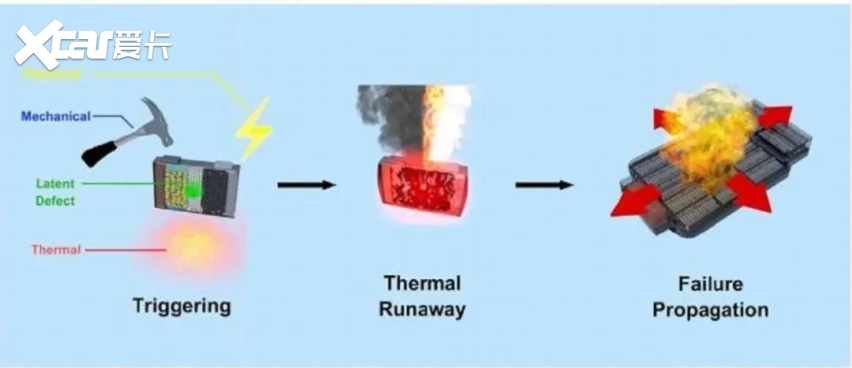

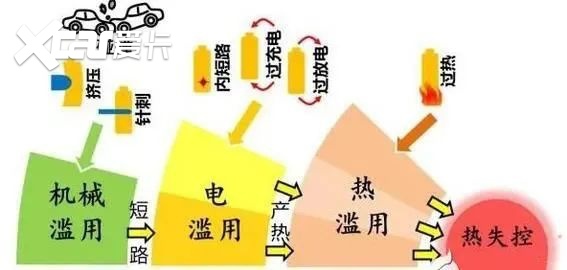

据汽车动力系统专家欧阳明高说,新能源汽车安全事故的本质是电池热失控。热失控的诱因包括机械电气诱因(电池碰撞挤压、针刺等)和电化学诱因(电池过充过放、快充、低温充电、自引发内短路等)。当一个电池单体发生热失控之后,相邻单体受影响后也相继发生热失控,导致热失控蔓延,最终引发安全事故。

目前商业锂离子电池中应用最广的电解液体系是 LiPF6 的混合碳酸酯溶液,此类溶剂挥发性高、闪点低、非常容易燃烧。当冲撞或者变形引起的内部短路,大倍率充放电和过充,就会产生大量的热量导致电池温度上升,也就是“热失控”,最终导致电池的燃烧,严重时甚至发生爆炸。简单来说,锂离子电池热失控原因主要集中在电解液的热不稳定性,以及电解液与正、负极共存体系的热不稳定性两个大的方面。

刚才说到,热失控包括诱因、发生和蔓延三个过程,诱因主要有两个,一是过充、快充、老化电池、低温充电等导致的析锂,二是各种原因导致的内短路。而目前针对热失控控制进展,专家给出的最好办法就是从“源头做好”,加强和重视电芯的选用及品质控制问题。

尽管“寡头”产业链还在持续形成中,像传统车企和新势力在同步放大产能时,面对为数不多的几家优质电池企业,这个供需缺口谁来补?那一定是众多新生电池厂。这些厂家鱼龙混杂,技术差异性很大,势必会加剧电池品质问题。加上这几年补贴政策的刺激,更是拔苗助长了原本品质不稳、工艺不成熟的电池生产。所以,这也就是为什么电动汽车自燃事故仍然频出不可控的原因。

动力电池的燃烧风险真的如“魔鬼”一般难以驱散吗?其实也不是。以目前不少主流新能源车企来说,他们都拿出了有效的办法保护电池,如控制好电池系统的温度是关键。理论上,任何带有高压电的电器,都存在漏电触电的风险,还有任何一款化学电池,都存在受损或短路后起火燃烧的风险。但实际上,只要做足科学合理的设计,电动汽车也可以和冰箱、彩电、燃油汽车一样安全可靠、皮实耐用。平心而论,目前各家车企都会针对动力电池做足安全保护设计,以杜绝漏电或者燃烧的可能。不过,各家车企的安全理念、开发经验、管理能力、质量水平存在差异。

另外,热失控根本原因是电池热失控过程为“链式”放热反应,解决方案即减少放热,切断“链式”放热反应。应对策略包括:减少内部化学反应放热量、提高化学反应发生的温度、降低电池温度升高的速率、增强电池对外散热等。通过这些措施,将链式放热的路径改变,电池就可以做得比较安全。

总体来看,相较于传统燃油车,新能源汽车的大容量动力电池,在过充、过热、内短路、外短路、机械触发等因素下,容易诱发热失控,而且起火后扑救难度大,复燃风险高。所以在当前技术条件下,没有绝对安全的电池,但可以通过系统设计以及不断提升标准来保障新能源汽车安全性,以此确保我国新能源汽车行业良性有序地发展。随着行业的快速发展,安全问题已经成为新能源汽车产业发展的关键,必须引起相关部门以及行业的重视。

(图片来源网络,侵删)